7) 試點和推廣

先找幾條線路試一下,看看運行上是否有什么問題,然后再大范圍推廣。

8) 回顧運行情況

定期回顧各項KPI,核對實際發生成本,完善操作上的細節。

3. 需要注意什么?

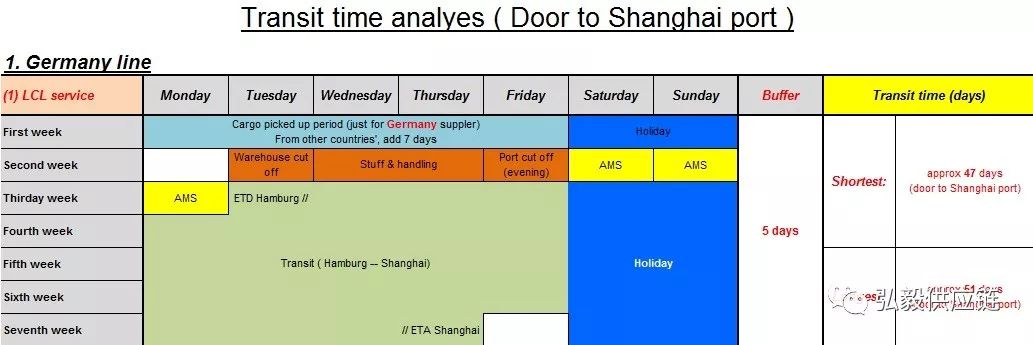

在報價中還有一個需要特別注意的部分,那就是運輸時間。如果沒有時間條件的約束,貨代可能會去尋找報價較低的船公司,但是這類的船不僅開得慢,且靠港次數多,運輸的時效性可能沒有保障。

如果貨主對于時效要求很高的話,就需要重點關注全程的運輸的天數,考慮到海運過程中不確定因素較多,比如天氣和港口擁擠度,貨代預留幾天的緩沖期是可以接受的。

從德國到上海港的運輸時間分析

從用戶角度提出的一些前瞻性思考

1. 用自動化替代人工比價

一般跨國公司每年做預算的時候,就把海運費和可能的節省都做進去了,因此一年也只做一次大規模的海運報價。

由于競標是一個系統性的工作,需要耗費大量的人力,用手工計算各種成本,而具體負責這項工作的人力資源又是有限的,因此頻繁地進行競標不太可行。

但是隨著報價自動化系統的發展,已經可以用電腦替代人工來做一些低附加值的計算工作,未來的趨勢是電腦能夠快速給貨主推薦最低價格的貨代,而人扮演的角色是不斷優化報價系統,讓它更加貼近現實情況。

2. 頻繁切換給使用方帶來的困擾

上述的場景畫面雖然很美,但是在實際操作中還會遇到一些問題。頻繁更換貨代會給使用方,工廠的物流部門帶來不便。

每家貨代可能都要自己獨特的操作流程和系統界面,甲方的操作人員需要不停地去適應乙方的作業方式。訂艙的流程,提貨的時間,結算的方式等等都可能是不一樣的。如果讓甲方來配合乙方做事,這有些強人所難了。

3. 標準化操作增強可替換性

如何來破局?只有增加操作的標準性才可以。不管是哪一家貨代,都使用標準化的流程和系統,來與客戶操作人員對接,這樣就可以降低更換貨代時帶來的陣痛。

軟件方面的問題容易解決,比如馬士基正在和IBM合作打造區塊鏈平臺。具體作業上的流程很可能是其中的難點,畢竟整個海運過程中包含的環節和控制點太多,想要實現全程標準化不是一朝一夕可以辦到的。

雖然前行的道路上荊棘叢生,但是企業主們面對著不斷上升的成本壓力,一定會采用各種各樣的方法來控制和降低海運成本。越來越高效、透明的招標流程和系統,必然是未來的大勢所趨。