近日,造車十年的蘋果,宣布放棄造車,改弦易轍,進軍人工智能,而同樣是手機制造商跨界造車的小米,則信心滿滿,僅用三年不到的時間,首批量產(chǎn)車型SU7將于近期上市,創(chuàng)始人雷軍發(fā)出豪言,“小米SU7,同檔誰與爭鋒?”。蘋果與小米截然不同的拓展路線,說明了什么,彰顯了中美之間的那些不同呢?

一、蘋果更轍

造手機的科技類企業(yè)紛紛宣布跨界造車,車企則希望涉足手機制造完成生態(tài)閉環(huán),二者的雙向奔赴,似乎代表著未來趨勢。在國內(nèi),除了小米,包括華為、魅族等紛紛成為跨界造車參與者,而在2023年,蔚來的手機也已經(jīng)與消費者見面。

然而,全球著名的智能手機品牌蘋果,在造車十年之后,宣布放棄造車,給出的理由是,更換賽道加大對AI投資,這似乎應了中國的一句古語“魚與熊掌不能兼得”。

近年以來,人工智能成為最炙手可熱的領(lǐng)域,成為所有設(shè)備、服務、應用、交易的最頂層入口,谷歌、亞馬遜和微軟等全球科技巨頭紛紛投入其中,在短時間內(nèi)市值超越蘋果,就是因為他們踩上了AI的風口。

蘋果作為全球最大的手機制造商之一,AI對其具有基礎(chǔ)性的作用,改弦易轍之后,蘋果完全可以靠得天獨厚的優(yōu)勢走出一條蘋果特色AI道路。庫克表示,汽車團隊的許多員工將被轉(zhuǎn)移到人工智能部門,公司正在投入“大量時間和精力”將人工智能集成到其軟件平臺中,每天在對話式人工智能研究上花費數(shù)百萬美元。

在這場席卷全球的AI戰(zhàn)爭中,蘋果的加盟,是一個很好的戰(zhàn)略舉措,可能開辟新天地。蘋果的優(yōu)勢在于:它可能是唯一擁有算力層、中間層、模型層、應用層等全棧式能力的科技公司,在自有人工智能芯片、云計算、算法和數(shù)據(jù)的多層降本增效優(yōu)化疊加下,帶來的模型系統(tǒng)優(yōu)化效果將會非常顯著。

蘋果放棄了公司歷史上最雄心勃勃的項目——長達十年的造車努力,曾被視為有可能改變汽車行業(yè)。圈內(nèi)圈外,在惋惜的同時,不少人認為是上策,從戰(zhàn)略角度看,這一“壯士斷腕”的行為對蘋果公司未嘗不是一件好事,可以更專心地聚焦和優(yōu)化其核心業(yè)務。

擁有1620億美元現(xiàn)金儲備的蘋果,在10年嘗試之后,造車計劃最終敗北,主要出于以下兩點考慮:技術(shù)無法突破,項目利潤極低。

造車之初,蘋果將目光投向未來市場,直接瞄準最高的L5,造出一輛真正意義上自動駕駛汽車,領(lǐng)先一眾車企,成為行業(yè)利潤的“壟斷者”。為此目的,重金從谷歌、奔馳、特斯拉等公司挖角,組建了一支擁有硅谷+汽車產(chǎn)業(yè)基因的核心團隊。

遺憾的是,蘋果低估了完全自動駕駛技術(shù)實現(xiàn)的難度,這并非簡單的功能與生態(tài),而是需要充沛的算力、靈敏的識別、靈活的決策,從法律法規(guī)還是技術(shù)成熟度來說,都不具備落地條件。

當下科技行業(yè)的軟硬件技術(shù)距離實現(xiàn)上述目標還有很大差距,直到今天,無論是算法還是傳感器,或是AI的先進程度,都難以支撐L5,對于沒有任何造車經(jīng)驗的蘋果而言,這目標也有點好高鶩遠。

為了L5,蘋果不停燒錢投入,一路波折,項目負責人屢屢更迭,項目目標不斷降級,甚至改變策略,與現(xiàn)代、大眾、豐田等車企洽談合作,但都沒有成功,隨著中國造車的興起,蘋果不得不審視自己的造車項目,或許清楚認識到,在汽車領(lǐng)域造出一輛像iPhone一樣的顛覆性產(chǎn)品,可能性非常低了。

曾經(jīng),蘋果進入一個全新行業(yè)的首要目標,就是靠革命性的技術(shù),增強產(chǎn)品溢價,搶奪行業(yè)的大部分利潤。對于手中的造車項目,早在兩年前,覺得已成雞肋——造車太難,利潤太小。

蘋果汽車的產(chǎn)品力其實已經(jīng)落后競爭對手一大截,在制造工藝、自動駕駛等核心能力上遠遜于特斯拉,在技術(shù)上長期難以突破后選擇了降維,從傳聞中的L5級別自動駕駛改至L2+,然而,這樣的車型在今天,還有什么樣的競爭力呢?

嘗到當年Iphone4顛覆了整個直板機市場甜頭,蘋果的賣點,一直是“顛覆”,然而,手機市場可以玩顛覆,但汽車市場顛覆談何容易?對于造車,蘋果雖然十余年為此付出了巨額資金,但相比于量產(chǎn)后面臨的銷量變數(shù)以及燒錢無底洞,及時止損也是好的。

不得不說,蘋果放棄造車,可能是當下的無奈“優(yōu)選”,正如喬布斯所言:“決定不做什么,跟決定做什么同樣重要“,放棄也需要勇氣。總之,這是一個理性的決定,也是一個有遠見的決定。

面對這一潛在對手“退賽”,不少大佬給出了正面評價,馬斯克在社交媒體網(wǎng)站X上配上致敬和香煙的表情符號,當日收盤,蘋果股價上漲近1%,意味著投資人對這一選擇的贊同。

進入汽車行業(yè)存在的高門檻,除打造核心技術(shù)外,就是打供應鏈協(xié)同戰(zhàn)。汽車開發(fā)時間長,供應鏈管理更為復雜,對技術(shù)、人才、生產(chǎn)制造、供應鏈渠道、售后等要求更高,沒有現(xiàn)實世界的數(shù)據(jù),欠缺造車經(jīng)驗的蘋果公司不占據(jù)優(yōu)勢。

蘋果不可能很快建立一個封閉的、了不起的汽車供應鏈,蘋果的工程能力,已經(jīng)隨著美國制造業(yè)的落伍而大大衰減了。

一臺iphone,也就500多個零部件,一臺汽車足足有數(shù)萬個,怎么組織成熟供應商,這不是一件簡單的事情。況且,這些供應商可能大多都在中國,寶馬的中國供應商數(shù)量已經(jīng)達到了460家。

蘋果一向?qū)踢^于苛刻,如果選用中國供應商,蘋果很難像手機那樣,吃到利潤的大頭,況且,在中美博弈大背景下,蘋果一直在推動供應鏈去中國化。

蘋果汽車,曾代表著一種創(chuàng)新產(chǎn)品顛覆行業(yè)乃至顛覆生活的宏圖壯志,在推出自主車型的前夜折戟了,這種戰(zhàn)略放棄是對是錯,或許只能等待時間來回答。對汽車研發(fā)的“知難而退”,與轉(zhuǎn)而all in AI的“知難而進”,是否更有意義,也需要時間來驗證。

然而,有一點可以肯定,AI是汽車下半場,蘋果此前時間與資本的投入并非竹籃打水一場空,進軍汽車行業(yè)的最大舉措是其CarPlay軟件,蘋果可以推動該軟件的發(fā)展,幫助其推廣到更多車型上。

若蘋果未來在AI上攻城略地后,再次介入到汽車業(yè)不是沒有可能,從這個角度說,蘋果仍然可以通過其他方式參與到汽車行業(yè)的變革中,而且還是捷徑。

二、小米上桌

面對智能手機市場的飽和及下滑,智能電動汽車因廣闊的前景和潛力成為雷軍眼中小米的下一個增長點。

2021年3月,小米宣布開啟造車;雷軍說:“一定把小米汽車干成”,心想事成,去年12月28日,小米汽車發(fā)布了首款汽車SU7;進入2024年,小米汽車將在上半年批量上市。

小米汽車的發(fā)布,標志著小米完成了“人、車、家全生態(tài)”的閉環(huán),致力于為用戶提供卓越的出行體驗,同時也標志著小米汽車已經(jīng)上了汽車領(lǐng)域的這張桌子。小米入場造車時間不早,但進程卻挺快。

小米不僅上桌,還獲得了國內(nèi)外的好評,在小米汽車即將上市前夕,馬斯克對小米汽車發(fā)表評價稱,這是一個“有意思的挑戰(zhàn)者”,這一評價不僅是對小米汽車的肯定,也是在表明立場。

澳大利亞《黃金海岸新聞》的報道:“小米汽車可能會讓特斯拉高管做噩夢了”;西班牙頂流科技大V撰文稱:”小米SU7,具有非常現(xiàn)代感的設(shè)計、令人驚訝的性能和該領(lǐng)域的最新技術(shù)“。

與英偉達與華為不同,小米是直接造車,而美國的英偉達,沒有直接涉足造車領(lǐng)域,而是選擇與汽車廠商合作,提供高性能的芯片和軟件平臺,幫助汽車廠商打造智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化的汽車。

華為的造車理念,簡言之就是“不造車”,而是擁抱汽車產(chǎn)業(yè)鏈,華為堅持做智能汽車供應鏈生態(tài)系統(tǒng),不親自下場做汽車。今年以來華為牽手多個自主品牌,以HI模式與智選車模式探索跨界合作的新玩法、新定位。

雷軍從一開始就把制造牢牢抓在手中,目標是“造車“,2022年二季度,小米位于亦莊新城的造車基地開工建設(shè),一期年產(chǎn)能預計能達到 20 萬輛的水平,二期計劃2024年動工,2025年完建。

小米汽車,不僅是一個汽車,而是一個生態(tài),2018-2021年期間,小米先后注冊了“小米車生活”、“米車生活”、“小米車聯(lián)”等商標,為拓展小米牌汽車生態(tài)奠定了發(fā)展基礎(chǔ)。

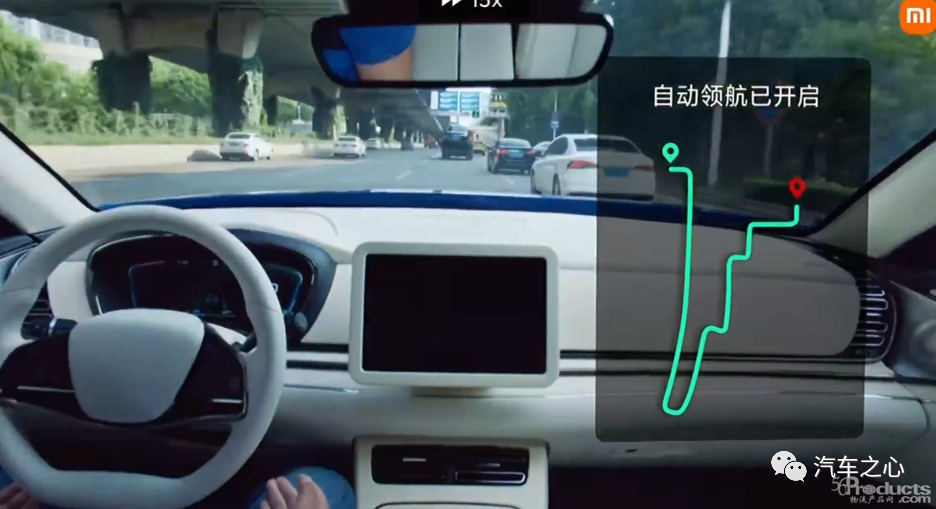

智能新能源車大體可以分成兩部分:一部分是硬件,底盤、電池、輪子;另一部分就是車機系統(tǒng)了,主打的就是人車交互。而小米本來就有成熟的人機交互系統(tǒng),就實際表現(xiàn)而論,小米自動駕駛的能力,并不亞于目前市面上具備輔助駕駛功能的車型。

小米汽車想要“出圈”并不容易;想要沖擊的中高端市場,競爭更為激烈;但仔細梳理后會發(fā)現(xiàn),無論是從軟硬件方面的優(yōu)勢來說,還是就品牌的知名度和群眾基礎(chǔ)而言,小米手里的籌碼不少,小米SU7高配版的三點性能,可以與傳統(tǒng)百萬級燃油豪車媲美。

蘋果轉(zhuǎn)向AI的決策可能預示著汽車未來競爭的焦點將不在于車輛本身,而是在于驅(qū)動它們的軟件和服務上,而小米在軟件服務方面比傳統(tǒng)車企具有先天優(yōu)勢與基因。

小米造車一直靠的是母公司輸血,而要盈利可能至少需要五年之后,年銷量達到35萬輛左右。

對于中國新能源汽車廠商來說,小米不是競爭對手,而是戰(zhàn)友。在過去的100多年里,歐美傳統(tǒng)汽車制造商長期占據(jù)壟斷地位,進入新能源汽車時代后,在智能汽車萌芽時代,中國汽車企業(yè)終于有機會團結(jié)起來,攜手前行。

三、車市降價

今日汽車行業(yè)的競爭之殘酷,無論是技術(shù)已成熟的新能源車,還是正在摸索的智能汽車,概莫能外,今年的形勢,更是不容樂觀,全球新能源汽車的銷量幾乎都告別了高速增長的態(tài)勢,新能源汽車市場紅利日漸收窄。

在中國市場,中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,中國新能源汽車銷量同比增速從2022年的93.4%,大幅下降至2023年的37.9%;據(jù)瑞銀集團預測,今年美國電動汽車銷量增速將從2023年的47%減少至11%。

競爭的主要法則之一是價格戰(zhàn),在競爭尤為激烈的中國新能源汽車市場,舊有價格戰(zhàn)的終結(jié)意味著新一輪價格戰(zhàn)的開始,車企為了擴大市占率和銷量紛紛卷入,不斷刷新價格下限,相比較去年春季,今年的車商價格戰(zhàn)還要更加慘烈。

曾經(jīng)的全球新能源車之王——特斯拉,為了擴大產(chǎn)銷量和市占率就只能降價去競爭,單臺利潤越來越低,上年四季度毛利率僅為17.6%,創(chuàng)下2019年以來最低水平,明顯影響到股價和股值。

春節(jié)剛過,比亞迪便率先打出降價牌,此后眾多車企紛紛選擇跟進,對于尚未宣布定價的小米首款汽車來說,留下一道定價難題,雷軍當然明白產(chǎn)品的定價不僅取決于成本,還取決于同行。

行業(yè)的降價風潮之下,關(guān)于小米汽車該如何定價的爭論又響徹各大社交媒體平臺,小米SU7到底該如何定價,已然成為了決定小米汽車能否取得開門紅的關(guān)鍵因素。

這次降價的車型大多集中在10萬元以下的A級車市場,對于年輕消費者有著更強的吸引力,沒有公布價格的小米SU7變得更加尷尬,本想著沖擊高端,但卻被無端卷入了價格戰(zhàn)之中。

雷軍在接受采訪時曾公開表示,小米SU7配置非常強,成本非常高,大家喊的99000元、149000元甚至199000元,我覺得都是在開玩笑。20萬元~30萬元以上則被不少媒體認為是最符合小米SU7定位的價格區(qū)間,這個價格帶也最為接近車輛的綜合配置以及電池成本。

小米公關(guān)部負責人王化所言,“沒有人知道真正的價格,甚至正式的發(fā)布時間,因為一切都還沒有確定”。

雷軍的營銷能力也可能會成為小米汽車隱藏的后手。在手機行業(yè),雷軍他們有過創(chuàng)新銷售方式,從而扭轉(zhuǎn)風評的經(jīng)典營銷案例;在汽車行業(yè),雷軍能否再次復刻成功呢?如何既讓消費者感覺有便宜可占,同時還不影響車輛的高端形象,可能是雷軍當下正在重點思考的問題。

小米致敬同行,這也是營銷策略。在推出小米汽車SU7時,小米汽車不僅宣傳自己,還包下了數(shù)個戶外廣告牌,向比亞迪、蔚來、理想、華為等新能源車“先行者”致敬。

雷軍說,小米SU7確實有點貴,但一定有貴的道理。“性價比”也是小米的基因之一,如果這次小米汽車走高配路線,配置對標保時捷、特斯拉,不知雷軍還給不給得起有“性價比”的定價。

小米SU7車一上市,將面臨兩重挑戰(zhàn):一邊是愈演愈烈的價格戰(zhàn),一邊是步步緊逼的競品車型,需要研究成本和利潤之間的平衡點,對小米來說,要挺住造車的高昂投入,在價格戰(zhàn)之中找到生存之道,是不小的挑戰(zhàn),但雷軍說過:“小米是從小卷到大的,我們不怕卷。”

從續(xù)航角度說,小米的SU7具有性價比。在新能源汽車市場上,續(xù)航里程超過600公里的車型并不多見,而且價格普遍較高,而小米SU7如果以21.9萬元的價格,實現(xiàn)了668公里的純電續(xù)航,無疑給消費者帶來了更多的選擇,有點顛覆市場的意味。

電動車的制作成本高昂,全球目前僅3間電動車廠轉(zhuǎn)虧為盈,但電動車價格卻已經(jīng)出現(xiàn)紅海的競爭。2024年的開年并不順利,有人問奔馳,放棄電動汽車?奔馳:從未放棄,只是目標推遲五年;而我國的造車新勢力蔚來虧損211億,準備過緊日子;理想MEGA疑被大規(guī)模退訂,股價暴跌20%。

新能源造車行業(yè)在2024年初正式開啟淘汰賽,要放棄兩個幻想,一是放棄市場競爭不慘烈的幻想,二是放棄以價換量的幻想,而是以提升毛利率、提升銷售服務體系能力,去換取銷量的提升。

一輛汽車牽涉上萬個細小零部件供應,與曾經(jīng)勞動力紅利帶來的成本優(yōu)勢不同,這次是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型搶抓速度的成果,汽車講究規(guī)模效應,同樣的技術(shù)規(guī)格下誰控制好成本,誰就有話語權(quán)。

汽車工業(yè)如果不放在新能源智能化的背景下充分競爭,就會錯過新能源和智能化,主動控制技術(shù)引領(lǐng)的新一輪汽車工業(yè)革命,伴隨著智能駕駛等技術(shù)不斷成熟,新能源汽車車型也會越來越豐富,滿足消費者的多樣化需求,小米參與其中,一定會有所收益。

四、中國領(lǐng)先

特斯拉CEO說,車企經(jīng)營艱辛,以至于破產(chǎn)已成常態(tài),這句話似乎在美國得到驗證:蘋果停止造車,而頗有影響的美國的新勢力Rivian電動車如今徘徊在虧損和停產(chǎn)路上,然而,我國造車運動方興未艾,對于最“卷”的中國造車新勢力來說,造車運動才剛剛開始,以蔚來、小鵬、理想為代表的造車新勢力快速擴張,目前我國新能源汽車出口量已經(jīng)位居世界前列。

回望過去十年,中國汽車從技術(shù)“跟隨者”躍居時代“引領(lǐng)者”,越來越多的中國汽車品牌快速地進行了產(chǎn)品創(chuàng)新和科技賦能,帶動了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的快速發(fā)展和邊界擴展,同時也推動了智能電動產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)迭代和快速發(fā)展。

在中國汽車新供應鏈重構(gòu)的巨幕下,以電動化為序幕,低碳化、智能化也已悄然成為下一階段產(chǎn)業(yè)競爭的焦點,相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新迅速推進。在全球最大的新能源汽車市場,中國走過了百花齊放的新生萌芽期,開展了品牌、企業(yè)之間的生死淘汰戰(zhàn)。

電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應商包括獨有的電池、電機、電控、線束、充電設(shè)備、換電設(shè)備及快充技術(shù)等等,也包括試制工程、整車集成、汽車新材料、汽車集群化生產(chǎn)企業(yè)等,經(jīng)過近十年的努力,我國在這些領(lǐng)域做到了極致。

我國動力電池生產(chǎn)占到了全球的75%以上,換電技術(shù)和車機系統(tǒng)更是獨步全球。在規(guī)模效應之下,中國供應商已經(jīng)把成本做到了極致,小米汽車之所以能快速地量產(chǎn),與中國現(xiàn)成的新能源汽車供應鏈是分不開的。

中國在2023年新能源汽車產(chǎn)銷均接近千萬輛,換句話說,這里具備全球最大的新能源汽車產(chǎn)業(yè)體量,也呈現(xiàn)出全球最具活力的新能源汽車業(yè)態(tài)。

然而對于中國汽車制造來說,目前的國際形勢并不樂觀,針對中國汽車的一場聯(lián)合絞殺,正在悄然逼近。

對于美國和歐盟來說,所謂的國家安全、環(huán)保議題,是遏制發(fā)展中國家的工具,君不見,以“不公平競爭”“政府補貼”“侵犯人權(quán)”等名義,對中國汽車進行反傾銷以及強制勞動調(diào)查;以“數(shù)據(jù)安全”“質(zhì)量問題”“鋰電池報廢不環(huán)保”等理由阻礙中國汽車的海外市場,其實,就是為了拿出一個早已內(nèi)定好的結(jié)論:把中國汽車擋在歐美市場之外。

2023年9月,歐盟對中國電動汽車發(fā)起反補貼調(diào)查;2024年,歐盟發(fā)布緊急通知,計劃對從中國進口的電動汽車進行海關(guān)登記,這意味著歐盟調(diào)查一旦認定中國電動汽車接受不公平補貼,則可追溯至登記日起征收關(guān)稅。

2024年2月,拜登突然宣布中國汽車可能會充斥美國市場,給美國的國家安全帶來風險,并指示商務部部長對采用來自令人擔憂國家技術(shù)的聯(lián)網(wǎng)汽車進行調(diào)查,并采取行動應對風險。

美國商務部長雷蒙多宣稱,中國制造的智能化汽車,每分每秒都可以收集“數(shù)以百萬計的數(shù)據(jù)”,可以讓美國道路上跑的數(shù)百萬輛中國造車“同時熄火”。其實美國,包括歐盟的某些人,是害怕中國制造的汽車可能會主導未來的汽車市場。

然而,天涯何處無芳草,畢竟,歐洲和北美的汽車市場高度飽和,但是非洲、中東的汽車市場,甚至還有相當大一部分市場潛力根本沒有開發(fā)出來,尤其是在新能源汽車方面。

看看2023年中國汽車的出口地區(qū)分布,就知道歐美市場本身就不是中國汽車出口方向的大頭,亞非拉,中東,俄羅斯,都是中國汽車具有潛力的巨大市場。

蘋果造車的十年,實際上也是我國新能源汽車迅猛發(fā)展的十年。放眼全球,中國已連續(xù)9年成為世界第一大新能源汽車產(chǎn)銷國,汽車在新一輪電動化、智能化轉(zhuǎn)型中,產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成為突出的競爭優(yōu)勢,而我國在這方面具有領(lǐng)先地位。

科技界的競爭從未停歇,我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)通過引進特斯拉這樣一個富有競爭力的品牌,倒逼大批新能源車企進行產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)研發(fā),現(xiàn)在一大群可以和特斯拉剛正面還不落下風的中國車企如雨后春筍,朝氣蓬勃中國新能源汽車工業(yè),有大量工程師和產(chǎn)業(yè)工人,技術(shù)和生產(chǎn)力。

然而,中國汽車芯片的國產(chǎn)供給率僅為10%左右,九成依賴進口,中國車企仍然需要對其帶來的影響提高警惕,并提前做好預判和應對。

小米汽車的崛起離不開中國汽車產(chǎn)業(yè)的整體進步和發(fā)展,中國制造業(yè)向中國創(chuàng)造業(yè)的轉(zhuǎn)變,展示了中國智能制造的潛力和實力。對于跨界造車,中國汽車行業(yè)將永遠持包容態(tài)度,變革永遠需要新領(lǐng)域、新技術(shù),競爭永遠是當下與未來的關(guān)鍵詞。

五、雷軍豪言

蘋果放棄造車引發(fā)的輿論,讓許多人聯(lián)想到了小米汽車,不同于蘋果的夢想,小米汽車的目標不是顛覆行業(yè),而是成為其中的佼佼者,雷軍表示,小米集團作為一家科技企業(yè),正處于從跟隨到領(lǐng)跑的轉(zhuǎn)型階段,決心走硬核科技道路,推進高端化、全球化戰(zhàn)略。

從數(shù)碼圈進入汽車圈,公認的創(chuàng)業(yè)強人是雷軍,然而,雷軍也坦言:“做車真的不容易”,業(yè)內(nèi)認為,2024年后的十年,汽車會進入淘汰賽和全明星賽,對于雷軍來說,在汽車行業(yè),首戰(zhàn)即決戰(zhàn)。

雷軍曾說,“雷軍造車,天命所歸,雷字帶電,軍字帶車“,2024年1月2日,雷軍在微博發(fā)文稱,“小米SU7,同檔誰與爭鋒?”,雷軍也在網(wǎng)絡(luò)上有過表態(tài),稱小米SU7在50萬元以內(nèi)都罕有對手。

汽車行業(yè)集中度偏高,在國外成熟汽車市場,規(guī)模前十大車企,其市場占有率高達90%以上,一向驕傲的馬斯克都說:“10年以后的電動車市場,除了他的特斯拉之外,其他的都是中國品牌”。小米要成為其中的一家,雷軍直言,小米劍指保時捷和特斯拉,目標是15到20年后成為全球前五的汽車廠商。

造車是一個重資產(chǎn)行業(yè),前期資本投入很高,而且回報周期很長,然而小米不差錢,2021年年初,小米的現(xiàn)金儲備是1080億元,造車伊始,長期資本投入就超過100億美元,這就是小米造車的底氣。

小米本就是一家“工業(yè)綜合體”,在手機領(lǐng)域積累的很多能力可以復制,小米廣泛投資新能源汽車行業(yè)的多個關(guān)鍵環(huán)節(jié),包括自動駕駛技術(shù)中的傳感器、定位系統(tǒng)、芯片和算法等核心技術(shù),顯示出小米在這一領(lǐng)域的深度布局。

為了造車,雷軍押上“人生積累的所有戰(zhàn)績和聲譽”,對蘋果取消造車計劃,雷軍,表示了震驚和遺憾,但同時也看到了轉(zhuǎn)向自動駕駛技術(shù)和出行服務領(lǐng)域帶來的機遇。

先行先走的優(yōu)勢不可低估,比亞迪秦能夠?qū)覍覔舸﹥r格底線,一大重要原因在于其可觀的銷量,龐大的銷量意味著造車的邊際成本會不斷遞減,同時規(guī)模化的采購也能夠最大程度拉低零配件的成本,作為造車新軍的小米來說,他的SU7難以在短期形成規(guī)模優(yōu)勢。

小米造車未來的重要一步,是以“智”為“造”注入活力。汽車將進一步進化為“先進的移動智能空間”,而這就是小米造車的出發(fā)點,關(guān)鍵的變化在于電子電氣架構(gòu)的建立,機械、硬件、軟件、互聯(lián)網(wǎng)、充電等一系列軟硬產(chǎn)業(yè)鏈須相互聯(lián)通,而這正是小米造車旨在打通的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。智能手機廠商跨界造車,優(yōu)勝在智。

在汽車產(chǎn)業(yè)將展露出智能和網(wǎng)聯(lián)端倪的今天,許多人認為IT巨頭們或許擁有革新整個汽車產(chǎn)業(yè)的力量,于是百度、阿里、華為等企業(yè)去主動參與到汽車產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi),與主機廠合力去打造一臺真“智能化”的汽車。

進入2024,我們應該有感覺,就是電動車的投資方向慢慢從電氣化變成了智能化,相比駕駛本身,乘坐體驗更加重要。資本市場也反映了這種變化,新能源車指數(shù)今年跌了近30%,而智能車指數(shù)今年反而漲了7%,汽車的智能化水平越來越高,汽車將成為大型移動智能終端,也就是萬物互聯(lián)的一端。

智能化,注重用戶體驗,這正好是小米的強項。不造車,這反而是一種資源浪費,小米揚言要在2024年進入自動駕駛第一陣營。自動駕駛,應是小米造車的第一個突破方向,在雷軍看來,自動駕駛是整個汽車工業(yè)模塊中最復雜的部分,不僅技術(shù)密度高,而且與安全高度相關(guān),這將成為智能電動汽車決勝的關(guān)鍵點。

截至目前,小米單純一個自動駕駛項目開發(fā),第一期研發(fā)已投入了 33 億元,然而,當下的自動駕駛賽道正在進入瘋狂的「內(nèi)卷」階段,不管是新舊勢力,都在朝著自動駕駛投入大量人才與資金。

2024年春節(jié)前,華為向所有訂閱ADS2.0高階功能包的問界M5、M7智駕版車主推送了全國城區(qū)智駕領(lǐng)航NCA;預計2024年二季度,理想會實現(xiàn)無圖版城市NOA全國全部開放,進一步提升城市NOA能力;小鵬面向智駕用戶推送無限XNGP智能輔助駕駛功能。外界對于自動駕駛能力的關(guān)注,以及帶來的安全監(jiān)管會越來越嚴格。

雷軍稱“十倍投入,造一輛好車”,小米汽車計劃全力研發(fā)自動駕駛技術(shù),已經(jīng)組建500人規(guī)模團隊,手機業(yè)務“輸血”托底 ,有錢、有人,自然就有了攻克技術(shù)的能力。

小米自研的超級大壓鑄技術(shù),“始于模仿,終于超越”,把最大鎖模能力做到了9100噸,遠超特斯拉上海工廠的6000噸,也超過了特斯拉美國工廠的9000噸。

小米在造車謀劃之初,緊跟智能之潮,通過投融資開啟小米在智能汽車的戰(zhàn)略發(fā)展之路,高密度布局智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈,收購自動駕駛公司——深動科技,增強智駕感知、定位、規(guī)劃、控制等方面的研發(fā)能力,2021年之后,高頻投資智能駕駛零部件和三電領(lǐng)域的多家初創(chuàng)企業(yè),把握整車制造的核心技術(shù)。

有人說,小米憑借完善的生態(tài)布局和創(chuàng)新技術(shù),將會成為汽車行業(yè)走向“移動智能空間”時代的新“燈塔”;也有人評價,小米很有機會成汽車產(chǎn)業(yè)第二個百年進化的新一代推動者,對于雷軍來說,就是一定認認真真把車造好。

結(jié)語:汽車之爭,關(guān)乎國運,比亞迪說,“在一起才是中國汽車”,預計2030年,中國新能源汽車市場滲透率將達70%,我們希望小米再成功一次,因為那將推動整個行業(yè)的進步,為中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶來了新的活力和希望。

新時代鞋服物流與供應鏈面臨的變革和挑戰(zhàn)03月07日 20:38

點贊:這個雙11,物流大佬一起做了這件事11月22日 21:43

物流管理機構(gòu)及政策分布概覽12月04日 14:10

盤點:2017中國零售業(yè)十大事件12月12日 13:57

2017年中國零售電商十大熱點事件點評12月28日 09:58