物流產品網(ID:products56)原創

作者 | 物流絮語

編輯 |物流絮語

圖片來源 | 網絡

最后一公里,永遠是快遞物流的痛點,智慧破解痛點的途徑有兩條,一是物流配送車,一是無人機,一個是空中,一個是地下,兩個都是新智能產品,誰先落地呢?在此談幾點看法,不妥之處,敬請指正。

一、殊途同歸,破解末端兩利器

末端物流配送,即物流配送的“最后一公里”,指的是將包裹從物流服務商最后一個配送網點送達給消費者的階段。

末端是人民群眾對快遞服務感受最深切最敏感的環節,標準化程度與效率雙低的末端物流配送,向來是物流成本中最高的環節,也是影響物流產業升級的短板。社會的需求,場景的需要,技術的積累,人口紅利的消失,迎來了無人機、無人車時代的到來。

作為物流配送“黑科技”,無論是無人機還是無人配送車,都能夠極大限度解決“最后一公里”配送效率較低這一痛點,因此,成為各大互聯網電商平臺和初創科技企業解決末端配送問題的新方向。

“最后一公里”的無人配送正在成為趨勢,在政策層面,不少利好政策陸續出臺,給無人車以及無人機的快速落地奠定了良好基礎。《物流規劃》明確指出,無人機,無人車是所要鼓勵的重要智能化運載設備,這標志著最后一公里的無人化從資金、技術、政策等方向獲得了保證。

抗疫期間,無人機、無人車功不可沒,一定程度上加深了消費者對無人配送的認知,其展現的無接觸的優勢,既使疫情之后,也為全面鋪開準備了體驗基礎。

無人機,無人車成為解決勞動密集型行業痛點的利器,無論是快遞,還是外賣,甚至生鮮和藥品等商超零售品的送貨上門服務,都在逐步成為無人末端配送重要場景。

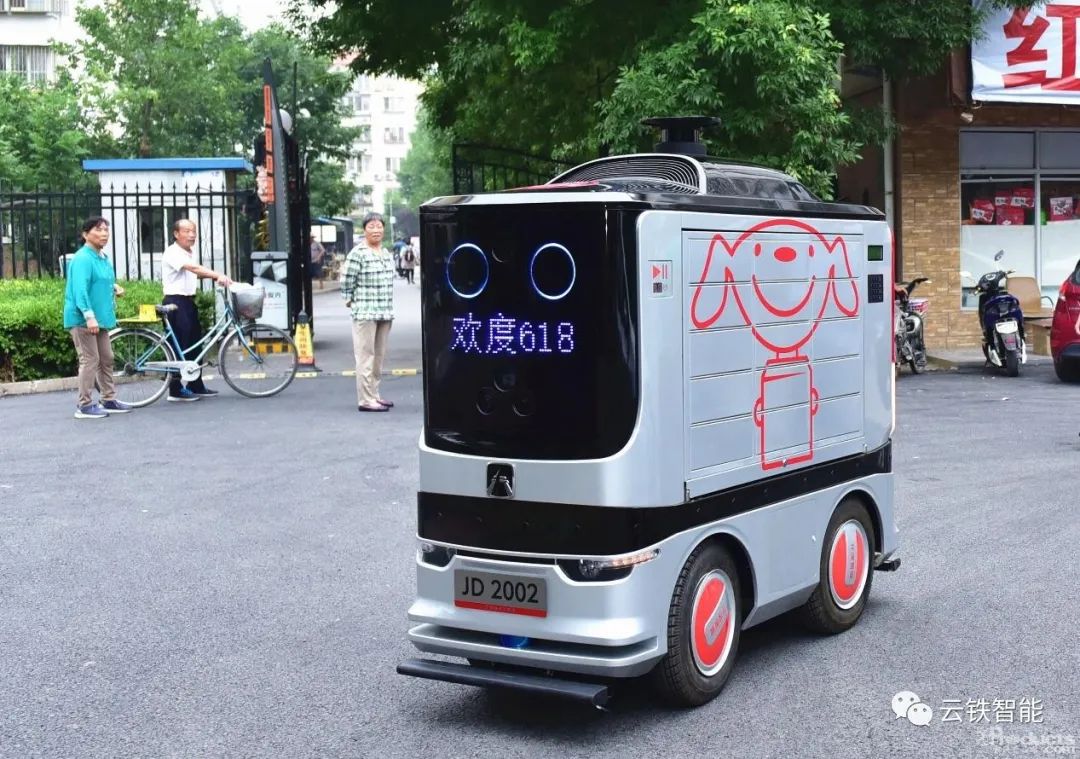

各大平臺對于無人配送的布局緊鑼密鼓,阿里、京東自帶場景,自己研發無人技術,自己運營。在無人配送這個賽道上,阿里自研的小蠻驢通過菜鳥驛站已經開始布局,京東在無人機,無人車的配送上都有深入嘗試。

去年五月,美團、京東、新石器成為首批無人配送車獲牌企業,北京第八屆國際智能網聯汽車技術年會上,首次給予了無人配送車相應路權。不久的將來,精準續航、智慧靈動的無人配送利器將改變行業的生態。

當前,全球范圍都將無人配送作為布局智慧物流領域的關鍵一枚棋子,在我國,無人機,無人車肯定會獲得長遠的可持續發展,它們將打破人力造成的末端配送邊際成本天花板,解決未來在老齡化社會中的成本問題,甚至在某種程度上,重塑商業模式的底層模型。

無論如何,作為未來智能化物流系統的一部分,無人機、無人車將是行業最后一公里配送發展的一個新拐點。

二、再論場景,進城下鄉各所長

如上所述,降低最后一公里的成本和交付難度,所采用的途徑有兩條,一是空中運輸的方案,即無人機,二是地面運輸解決方案,即無人車,它們所遇見困難不盡相同。

無人機,無人車,哪種方案較好呢,不能一概而論,要看場景,總的說來,“下鄉”是無人機所擅長的,而“進城”則是無人車更為適用。

先說無人機,最好的應用場景是鄉村,為什么呢?一是從安全性考慮,二是因為農村的路況更復雜,三是農村住戶分散的特點。

對于社會來說,最關注其安全性,畢竟安全可靠高于一切,無人機在物流領域的應用仍然存在安全性、穩定性等方面的待解問題,無人機技術產品還沒有成熟到絕對安全的地步。

無人機在偏遠的深山中飛行,包括跨海飛行,荒無人煙,并不影響公共安全。但在城市,人口密度大,對飛行安全要求很高,無人機在配送過程中與城市障礙物發生碰撞的概率較大,如果出現事故,空中跌落造成的危害更大。

另外,無人機的配送應用中,噪音污染一直是不容忽視的難題,噪音大,容易影響人口密集地城市的居民生活。

無人機在交通欠發達的地方,是一個優勢,特別是行政村到自然村的末端配送,摒棄了傳統陸運線路迂回冗長、高耗低效的方式,優化運輸線路,破解了由鄉到村配送不暢的困境,真正實現“快遞進村”。

無人機運輸具有小批量、高頻次的物流特點,在滿足運載需求較低的偏遠地區具有得天獨厚的效率和成本優勢。無人機可以在地形復雜山區、邊遠地區配送、跨海島物流、邊防哨所、應急救災等場景開展立體應用,高海拔、低溫度,都成了無人機的應用場景,消除了物流盲區。

未擁擠的農村地區,對航空的監管障礙較低,容易架起空中物流通道,從現階段來看,無人機在物流場景內的價值可能更多體現在郊區和農村等地區。目前,京東的無人機配送雖然有所進展,但航線也主要是在偏遠地區,避開了人口稠密區。

劉強東很明白這一點,他把無人機的發展重點放在鄉村,曾稱要在1年內讓京東的無人機送貨覆蓋范圍從23萬個村莊擴展到42萬個村莊,用無人機解決農村最后一公里問題。

目前,無人機的許多安全解決方案已經研究出來,比如,在無人機故障或意外情況發生時,會觸發自動返航操作,緩慢降落地面。還可以通過備份的安全系統——彈出無人機降落傘來避免墜落對地面上人或物造成損害,但還需經過實踐的檢驗。

改革先行者深圳市出臺法律政策開始承認城市無人機物流配送,然而無人機配送在城市從商業模式暢享開始進入試點落地和逐步推廣實施階段還有很長的路要走。目前來說,還是以農村為主。

再說無人車,在城市更便利,但目前僅在工業園區或大學校園中可行,這是因為技術還沒有達到在公開道路行駛的標準。

快遞無人配送,目前只在封閉社區落地,但是其優勢是在上路,然而,應對公開道路行駛,需要面對復雜得多的駕駛環境,對無人車輛的感知和決策能力是很大的考驗。

美團針對城市末端配送場景自主研發的FP400系列無人機已經在北京、深圳兩地測試機場完成了超過32萬架次的飛行測試,離完全上路還有很長的路要走。

基于目前政策和技術的綜合考慮,對于路況簡單、容易預測的封閉物業、園區的配送,無人車的確開始在使用,但開放的道路,因環境復雜,不可控因素多,進展不是那么理想,作為一種新型業態,應抱有包容謹慎的態度,必須守住安全底線。

三、誰先落地,技術之外談協同

盡管“無人配送”物流已進入我們的視野,全面普及還為時過早,無人機,無人車在商業配送領域只能算是剛起步。

無人車和無人機未來將如何融入我們的生活?這是一個頗費思量的事情,不僅要看技術發展,還要看相關套配條件的完善,要講協同。

首先的協同,是處理好成本與快捷的關系,這個領域“很燒錢”,如何平衡好快捷配送和節約成本之間的關系,其中傳感硬件技術的迭代與性價比的優化十分重要。

再次是處理好技術與場景的協同,過硬的技術以及與實際場景結合的能力才是真本領,無人配送技術儲備迎來爆發點,還需要和場景結合,來自真實場景的反饋,才能推動技術迭代,讓無人快遞業務很快地流轉落地。

隨著無人配送走向深水區,對場景理解的重要性,越來越凸顯出來。如果沒有對場景的深刻理解,哪怕對技術原理的理解比別人都深刻,也很難把技術轉化成適合這個場景的產品。

無人機,無人車在城市的落地需要與智慧城市相協同,需要安全,政策,法律等方面的協同。安全標準、路權狀況,通航管制的等等的不規范,制約著無人機、無人車大規模落地應用。

大范圍落地依賴于大環境技術的成熟,需要構建城市空間無人系統,打通數據孤島,形成統一的城市級無人平臺,與城市建筑、立體交通、空港碼頭、5G網絡、數據中心的環境適配。

無人機與無人車,二者之間,誰先落地呢?誰先落地,往往是市場的自我選擇。終端的配送問題,本質上就是讓我們針對需求現狀去選擇一條滿足需求最便宜或者效率最高的路,是公路好呢、還是航路好?這決定了我們是選無人機,還是無人車。從目前情況看,二者落地都存在瓶頸。

當前無人機傷人、隱私泄露等亂象不斷發生,這些都對商用普及帶來負面影響。極端場景下,飛行的安全性標準就更加嚴格,無人機在可靠性、安全性均難滿足大規模商用化業務場景水平。

低空經濟紅利到底何時到來更深層次的問題是,技術變革力是否已經具備了打造一個低成本、高可靠和數字化天空的條件。

政策性風險是無人機運營繞不過去的坎,而這將從根本上影響無人機研發,隨著消費級無人機“黑飛”頻頻,各地都在加強監管,政策有趨嚴傾向。

無人機和物流行業的結合仍然處于艱難的探索期,近年國外發生的兩件事再次給無人機落地提了個醒,一個是亞馬遜Prime項目破產,給無人機最后一公里配送概念足足潑了一桶冷水;另一個是DHL公司在完成無人機物流運輸的概念驗證后,同樣按下了暫停鍵。

再說無人車,在公共道路商用,涉及到安全和成本等問題,現階段無人車產品的研發與制造產業鏈還不夠成熟。無人配送企業,其中有不少用的都不是自動駕駛的技術架構,而是狹義上的機器人技術架構。

機器人技術,只需能檢測到障礙物就行了,但不需要對障礙物進行識別分類,也不需要對其做行為預測,但行駛速度限于5公里/小時左右,且難以提升,當然也無法在城市公開道路上跑。

阿里的機器人“小蠻驢”,據說實現了達摩院最前沿的L4級別自動駕駛技術與人工智能技術。但設置的速度不超過20公里每小時,遠低于快遞員的速度。且只能選擇在大學校園、社區,以及辦公園區內運行,末端使用場景還需進一步不斷錘煉和擴展。

無人配送車能否搞定路權也是一個大問題,無人配送車如何解決合法上路問題、出現交通事故時責任歸屬方問題以及無人配送機器的管理問題……這些問題現階段并沒有準確的應對答案。

總之,無人機,無人車成為最后一公里的最優解,誰先落地,則還有待時間給出答案。

新時代鞋服物流與供應鏈面臨的變革和挑戰03月07日 20:38

點贊:這個雙11,物流大佬一起做了這件事11月22日 21:43

物流管理機構及政策分布概覽12月04日 14:10

盤點:2017中國零售業十大事件12月12日 13:57

2017年中國零售電商十大熱點事件點評12月28日 09:58